日銀は10月31日金融政策決定会議を開き、経済・物価情勢の展望リポートをまとめた。

そこでは今年度の物価上昇率見通しを、前年度比1.1%から0.8%に下方修正。長期金利の0%誘導を柱とする現在の緩和策を維持する金融政策に関しては反対1人、賛成8人の賛成多数で決定した。物価見通しでは、足元の物価の伸び悩みを要因とする一方、人手不足などから今後賃上げの動きが広がり、物価上昇が加速するとして「19年度頃2%」とする目標達成時期は据え置いた。

今回の日銀の動向を前に、みずほや三菱UFJ、三井住友3メガ銀行は今後3.2万人の行員を削減していくことを明らかにしている。低金利の長期化で銀行の収益力が低下していることから、ITと金融の融合を図るフィンテックの浸透による人員削減と支店の統廃合を行い、効率化を一層進め収益力の維持・強化に努めていく。

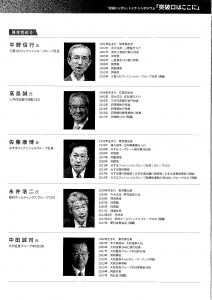

そうした中、都内で開かれた日経新聞社「金融ニッポン 突破口はここに」シンポジウムへ参加。先の3メガ銀行に野村・大和2大証券トップが一堂に会し、金融とITが融合したフィンテックの加速化と金融機関同士の新たな枠組み作り、アベノミクスの功罪が語られた。

利便性向上にフィンテックの活用は重要な経営課題とされ、「東京五輪までに実現」と掲げるみずほFG同様、ネット上でのデジタル通過の早期実用化に何れの銀行トップも意欲を示す中、「利用者目線でプラットフォームを構築する際の業界としての協調が必要」と指摘。日本でも買い物がキャッシュレスとなる時期が迫っています。

5年目を迎えた日銀の金融緩和を巡っては、「デフレからの脱却の出口が見えつつある」と評価し、「貯蓄から投資へ緩やかながら進む」ことを期待。一方、「日本経済がデフレから脱却し、成長軌道に乗り直すまでの緊急措置」との苦言も。

バブル崩壊から20年、リーマンショックから約10年を経て、金融機関の経営環境は劇的に変化するも、リスク管理の強化から「従来の危機発生の可能性は小さい」と予測。しかし、「金融機関として本来の役割が果たせず、低下している」と懸念も明らかに。

先の衆議院選挙では早々の与党優勢報道に、市場は好意的に捉え平均株価は上昇基調。長期の低金利による市場への個人資産の投資促進を志向するも、財産運用に不得手な国民性と将来不安を拭えない日本社会において、資産を持つ人が市場によって一層「富の一極化」が進み、貯蓄による果実を生活費とする人が日々に喘ぐ中、アベノミクスにおける金融政策は金融機関自体の経営体力も低下させていた。結果、行員削減へと舵を切る3銀行は、何れも「就職希望先上位」を占める企業でもあります。

恵みを受けるべき金融機関でさえも今や、アベノミクスによる金融政策の出口戦略を訴えている。