平成23年3月11日14時46分、東北地方太平洋沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7を記録し未曽有の被害をもたらした東日本大震災発生から7年が経過する中、連合栃木議員懇談会では4月24日、仙台市復興事業に関する現地調査を行ってきた。

今回は「宅地復旧事業」「防災対策」「震災復興記録活用」など、市まちづくり政策局震災復興室・高橋輝室長ほか担当職員の方から説明を聴取。

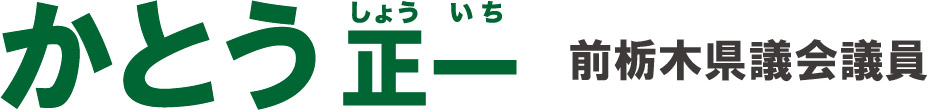

市内でも6強の震度と3分以上の揺れが続いた結果、全壊30,034・大規模半壊27,016・半壊82,593棟の建物被害とともに、「危険」又は「要注意」と確認された宅地被害は5,728ヵ所に及んだ。面的に大規模な被害となった地区は、盛土地内の地すべりによる法面の崩壊や宅地擁壁の損壊等であった。宅地被害の復旧に際しては「造成宅地滑動崩落緊急対策事業」で169地区、「防災集団移転促進事業」で2地区を国又は県補助を受けて市施行による公共事業で生活再建。総事業費は274億円を要し、28年度までに2,521宅地を完了した。残る3,207宅地は市独自の支援制度を創設し、土地所有者自ら行う擁壁等復旧工事費のうち、100万円を超える額の90%(上限1,000万円)を助成。市施行事業は地すべり土塊を鋼管杭による抑止や盛土へ網状鉄筋を挿入、法面にアンカーを打込み表面をコンクリートで覆うなど、何れも民有地内で行う工事に伴い「滑動崩落防止施設保全条例」を制定し、土地所有者と「無償使用貸借契約」を締結。

私から市独自助成支援制度における「助成対象を100万超とした根拠」や「助成金の財源」、市施行事業に際し土地所有者と交わす「無償使用貸借契約の期間と更新手続き」及び宅地復旧施設の耐用年数経過後の「保全工事費負担の有無」など伺った。

続いて、死者904名・行方不明者27名・負傷者2,275名の人的被害、市有施設等約4,038億円・住宅宅地約6,086億円・商工農林水産業約2,882億円に上る被害を受けた市は、防災対策における行政の限界と自助・共助の重要性を基に地域防災計画の見直しに着手。

「人命安全を最優先する減災」「要援護者への配慮」「男女共同参画の視点」「災害時都市機能の確保」など6つの基本方針を掲げ、津波への備えや避難所運営、要援護者及び帰宅困難者対策、防災の啓発・教育など重視した。内陸への移転を図り危険区域の設定や防潮堤・河川堤防の再整備、防災林の再生・県道の嵩上げ、避難タワーを設置するとともに津波情報伝達システムを震災前50基から79基へ、緊急速報メールは24年度より運用開始。

避難所運営マニュアルは「職員、地域、避難者、施設」の役割を明確化、避難所毎に職員を課単位で市議も個々に配置することとした。帰宅困難者を仙台駅等3カ所で14,000人と推計、「一時滞在場所」を周辺で概ね確保し、「徒歩帰宅支援ステーション」としてコンビニ等の協力に13社と協定締結。物資の備蓄は女性や高齢者・乳児に配慮した物品を加え、従前より10万食増の70万食を昨年度までに備えた。市民には国指導の3日分を上回る1週間分の食料等備蓄を呼びかけ。これら地域防災計画の見直しにより、自主防災活動を担う地域防災リーダーを638人養成したが、私から「防災士」の資格取得支援や取得者の把握、避難所への配置について質疑を行った。

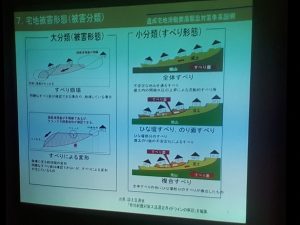

また、仙台市は震災以降の応急活動や生活復旧の取組み、発災に伴い自治体が直面する課題への対処に役立てるよう記録をまとめ、全国の自治体へ送付。28年4月の熊本地震では、被災自治体で活用されたことが報道された。庁舎での説明後、海岸から約700m内陸にある震災遺構施設「市立荒浜小学校」や、13カ所設置した津波避難施設のうち最初に竣工の「中野5丁目避難タワー」の視察も行った。