こどもの日を前に、児童福祉法にも示されている子どもの権利条約の理念に立ち返り、子どもの権利擁護や福祉・教育、子どもの権利条約の普及促進に向け子育てや学習支援、放課後児童対策並びに不登校など「子どもに関する支援」に取組む県内の団体等が参加し、日頃の活動報告を通じ交流を行った。

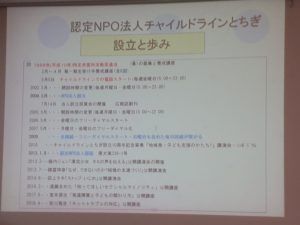

民間団体子どもの権利条約ネットワーク(代表・喜多明人早稲田大教授)により全国で実行委員会の設立が呼びかけられる中、今回の「フォーラムinとちぎキックオフミィーテング」は《あしかが子どものえがおネット(代表・大竹智立正大教授)》が足利市内で開催。

1,989年国連で採択された同条約は94年日本でも批准され、子どもの生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利の実現に向けた事項が規定されている。

当日は足利市学童保育連絡協議会初め、連合栃木わたらせ地域協議会も参加する足利っ子わいわいフェスタ実行委員会やあしかが子育て応援ネットに加え、司法の立場から児童相談・子どもの権利保護に取組む弁護士等県内の19団体が自らの活動紹介を通じて、子ども達への様々な支援に触れる一方、スタッフや活動費の確保、周囲の理解と連携など現状と課題が提起された。

また、学生による活動・参加事例として、栃木蔵の街かど映画祭における上映会場の運営や高校生カフェの開催、着物での街歩きの実施や散策マップの作成に取組む「とちぎ高校生蔵部」、昨年長野県で行われたフォーラムに参加した際の内容が高校生から報告。

今回のキックオフミーティングでは11月3・4日、市内の県南地場産業振興センターを会場に開催されるフォーラムに向けた実行委員会の設立が確認された。