東日本大震災を受けて国は平成24年9月、原子力施設から概ね30㎞圏内となる地方自治体に対し、原子力災害に係る広域避難計画策定の義務化など防災基本計画を修正した。

東海第二発電所がある茨城県は原子力災害に備えた広域避難先として、福島県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県など5県へ要請することとしている。

群馬県では水戸市民の避難受入れに際し県内8自治体が、基本的事項を定めた協定を今年2月締結。栃木県でも同様の準備が進められる中、群馬県で最も多く避難者を受入る前橋市に赴き、市総務部危機管理室川田室長他関係職員から協定締結の経緯等伺ってきた。

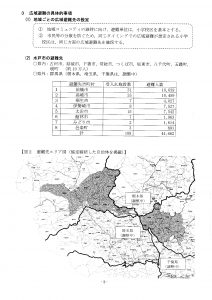

27年8月、県が市町村会に対し「茨城県広域避難計画」等合同説明会を行って以降、各市町での避難受入可能施設や収容人数の照会、避難先の市町村割振り案の調整等継続して協議。その間、教育への配慮や住民の理解を考慮し、幼稚園・保育園・認定こども園・小中高校を避難施設から除外した。

最終的に前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・館林市・みどり市・邑楽町の7市1町で、計108施設に44,662人の避難先を確保。

前橋市はグリーンドーム・市立体育館、公民館、老人福祉センターなど31施設に10,639人が受入可能とする。

水戸市との協定では避難受入期間を原則1か月とし、避難所運営費の負担や水戸市民が避難してくる際の避難所案内施設の設置、前橋市が被災した場合の水戸市による相互支援など規定。