栃木県農業大学校では国際的に安全性が認められた生産ノウハウを学生達に学んでもらい、今後の本県農業の国際競争力強化による輸出拡大に繋げていくため昨年11月、ナシの栽培について農産物の安全性に関する国際認証「グローバルGAP」を取得した。認証にあたっては農薬や土壌の適正管理、果実の集荷に使用するハサミの消毒及び保管など200以上の審査項目が設定される。

都道府県立の農業大学校でグローバルGAPを取得したのは、新潟県のコメ、埼玉県のサツマイモに続き全国3例目で、認証機関は1年間。県農業大学校は本県の主要3品目であるにっこりや幸水、豊水などを中心に栽培。

今後は認証に際し取得したノウハウを野菜など他の作物栽培へも活用し、国際化に対応する農家を育成していく。国は国際認証取得支援事業による拡大に努める一方、独自の農法を導入し農作物の新たなブランド化に取組む自治体もある。

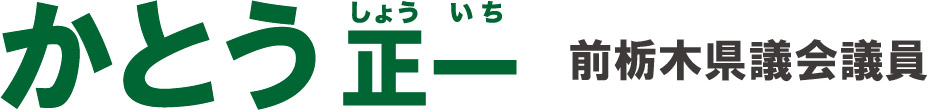

群馬県渋川市では26年度より市が策定したガイドラインに基づき、環境や健康への影響が懸念されるネオニコチノイド系や有機リン系など一部の農薬を使用しない農作物の栽培《渋川市選別農薬農法》を導入。

生産者は作付け1か月前に生産登録申請、市は使用農薬初め作付け後の生育状況等現地調査、出荷前の栽培管理記録簿を確認した上で《「しぶせん」農作物》として認証し、専用マークを添付。

ネオニコチノイド系農薬はタバコに含むニコチンに似た物質を主成分とする農薬で、多発するミツバチ大量死との関連が指摘される。EUでは25年12月から一部を暫定的に使用禁止、さらに韓国やカナダ、アメリカの一部の州でも同様の措置がとられた。

昨年度しぶせん認証を受ける農家は44戸、生産面積45ha、品目数は46に及ぶ。生産登録にはコムギ、ソバ、ネギ、ブルーベリー、タマネギが上位を占める。

認証制度推進委員会を設置し制度の普及推進に努めるとともに、収穫体験・試食会を年2回開催して消費者及び市内飲食店等へ食材の品質PRと利用促進を図る。また、食農教育や地産地消推進の一環に学校給食での利用に力を注ぐ。さらに、タマネギ・ジャガイモ・小麦粉を使ったしゅうまい・コロッケなどで新たなブランド化を目指す。

《しぶせん》認証農産物の販売拠点でもある「道の駅こもち」に設置された《白井宿ふるさと物産館》も訪問し、売れ筋の農産物や購入者の反応を聴取。

調査を通じて私から、26年度より品目数が約1.7倍増に対し、生産登録数・農家戸数・面積が減少している理由と今後の改善策、販路拡大の成果と導入農家の収入実績、市認証制度への県の支援など質した。

今回の調査結果を参考に山田みやこ議員が、次期通常会議一般質問3日目の6月1日に登壇し取り上げる予定です。