今年1月15日、県産いちごの生産量及び販売額が50年連続全国一となったことを記念し、《いちご王国・とちぎの日》を宣言しましたが、本県は製造業に止まらず農業分野でも立派な「ものづくり県」です。

平成28年度国内農業産出額の都道府県別順位では1位北海道の12,115億円、2位の茨城県4,903億円には及ばぬものの、栃木県は2,863億円で全国9位。いちごに続く産出額上位には米や生乳、豚及び肉用牛が挙げられる。

県では米政策の見直しにより主食用米からの転換が求められる中、これまで培ってきた技術の向上に加え、耕地面積の8割を占める水田を活用することで、園芸農業の振興を図り収益性の高い「園芸大国づくり」を進めている。6月22日には農業関係機関及び生産者代表で構成する推進会議を設置し、《園芸大国とちぎづくり宣言》を行い、園芸産出額を平成27年の約1,000億円から37年には1,300億円へと目標設定した。

新品種や新技術の導入により、「にら」や「アスパラガス」「なし」などを新たな主力品目として生産拡大を目指す中、昨年2月には県が育成・開発したにらの新品種「ゆめみどり」を品種登録。ゆめみどりは葉鞘が長く収穫作業がしやすく、葉厚で葉幅が広く品質もよく、収量が多く見込めることに加え連続して収穫できる。にらは28年産で高知県の16,400tに続く全国2位ながらも、10,400tと生産量で大差を付けられ、同品種の普及による生産性向上で日本一奪還を目指す。

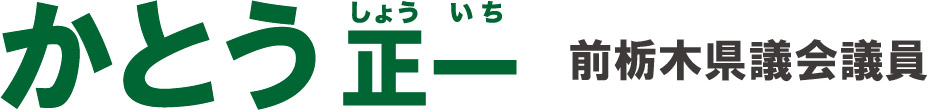

そこで、にらに早くから取組み、県内でも生産が盛んなJAかみつがと鹿沼市内生産者を会派で現地調査。JAかみつが園芸特産グループ・青果物販売担当大橋優祐さんから、約50年の歴史がある鹿沼にら部の状況と市場の動向を伺った。

部員数137戸で栽培面積は約53ha、年間出荷量は約1,700tと国内有数の産地であり、一年を通した安定出荷と品質は市場で高い評価を受ける。生産品種はミラクルグリーンベルトが30~40%、グリーンロード30%、ハイパーグリーンベルト10%の割合の中、ゆめみどりは17戸で約80a栽培。農家の減少対策と生産性向上にウォーターカーテン導入による栽培設備のもと寒暖差管理の均一化や、生産者が行う結束など出荷作業をJAによるパッケージセンター整備で拠点化検討などの課題を抱える。

その際、私から鹿沼産のにら市場価格の変遷やウォーターカーテンに要する平均的費用や設置状況、パッケージセンターの先進的取組み地域や導入成果を質した。

続いて、にら部会石川順一副部長宅を訪問し、栽培作業やゆめみどり生産に携わる中での実情を聴取。石川副部長は米に加えにらを約1ha作付けし、県試験場の品種改良時からゆめみどりの試験栽培に関わってこられた。

同品種はその特徴とともに出荷するまでの結束作業等も容易であるが、2月頃の2番刈り時に葉が折れるといった表皮剥離が生じることに課題を残す。温度管理が重要であり、ウォーターカーテンの必要性を理解しながらも、費用と後継者問題で進まないのが現状と指摘。

一方、消費者は「見た目重視」を優先するものの、料理によって「色や味の濃淡」で使い分けるなどニーズは多様であり、食材としての付加価値を具体的メニューで提案していく必要性を示唆する姿に、国内有数の生産地を支える自負と園芸大国とちぎづくりを担っていく意気込みを強く感じたところです。