栃木県は平成28年9月、「とちぎFCV普及促進研究会」を設置し、産官学連携しながら技術開発や実証実験、水素ステーション等インフラ整備など課題研究に取組む。水素エネルギーで走る燃料電池車(FCV)を普及することは、本県の未来の自動車産業を振興する上でも重要です。

そうした中、水素を活用してエネルギーの多様化・地産地消と、温室効果ガス排出削減・安定的確保といった社会的課題の解決を両立していく《Society5.0》に関するフォーラムへ参加。冒頭、資源エネルギー庁高科淳省エネ・新エネ部長と東工大柏木孝夫特命教授から、政府が目指す「再生可能エネルギーの主力電源化と水素戦略」が示された。

続いて、久元喜造神戸市長は水素と天然ガスを燃料としたガスタービンによる水素発電システム実証プラントにおいて、本年4月市街地で水素燃料100%のガスタービン発電による電気・熱供給を、世界で初めて達成したことを報告。

トヨタ自動車権藤憲治部長から、2020東京オリンッピックまでに選手送迎用含め100台以上の普及を見込み、3月販売を開始した量販型燃料電池バス「SORA」に関する開発責任者としての貴重な話を聞くことができた。

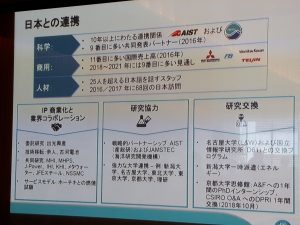

水素ステーション整備と効率的な運営支援に向けて今年2月設立した日本水素ステーションネットワーク(JHyM)は、自動車メーカー・インフラ事業者等11社で構成し、金融投資家が当初から参画する初の合同会社。FCVユーザーの利便性向上と、ステーション設置の標準化・規制見直しを目指す。

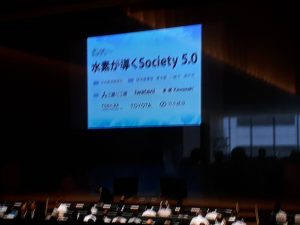

水素エネルギーの安定的供給に向け、資源の褐炭が豊富なオーストラリアでは、水素を新たな輸出産業へと国家戦略で取組む。

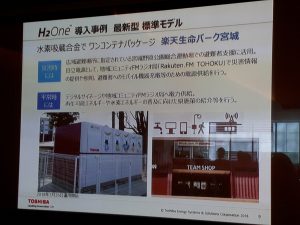

岩谷産業はガスの10倍の量が輸送・貯蔵可能な液化水素の優位性を訴え、液化水素製造プラントを国内3カ所で稼働。昨年、充填を約8分で完了するFCバス対応型のステーションを有明に開設、9月の福井国体では水素を炬火に利用することとなった。水素ステーションをコンテナ式や大型専用車両による移動型など、多様な設置形態を開発。

水素はエネルギー利用のほか、アンチエイジングなど医療・健康分野での応用へも大いに期待されている。