2013年施行された生活困窮者自立支援法に基づき県では、生活困窮世帯の児童等に学習支援や進学・生活相談などの助言等を行うことで、学習や生活習慣の確立・学習意欲の向上が図れるよう取組んでいる。具体的には小学4年から高校3年及び高校中退者等を対象に、週1回開設を原則とする委託事業。

先般、先進的な取組を支援する埼玉県へ、会派で調査を行った。同県は中学生の高校進学を支援する「子ども達の明日へのサポート(アスポート)事業」を2010年から5教室開設しスタート。3年後に高校生対象の学習支援教室を、新たに7カ所開設。

日本財団の調査によると、生活保護世帯など家庭の経済格差と子どもの学力・非認知能力(がんばる力)格差の関係性が指摘され、基礎学力と共に食事の習慣性、身だしなみの不十分さ、同世代等とのつながりが希薄で、困難を乗り越える力(非認知能力)が劣っているなどの特徴が見られる。

この間、同県事業は「知事会優秀政策」として認められ、2015年には貧困の連鎖を断つ取組として全国へ広がった。一昨年は埼玉県内で中学生教室が63市町村で101ヵ所、1,609名、高校教室は55市町村に52ヵ所499名の事業実績。

高校進学率は中学生支援事業開始前の86.9%から98.3%へ改善、高校中退率は8.1%から1.2%に下がった。

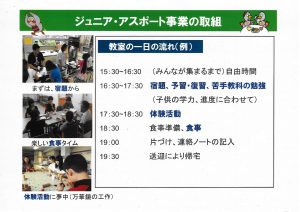

中学生支援事業から10年を経て、現在は小学生向け教室をモデル事業(ジュニア・アスポート)として開始。生活困窮世帯の小学3~6年生を対象に週3日、予・復讐や宿題の学習に加え生活支援、キャンプや工作等体験活動、食育指導を行う。

ケースワーカーによる世帯の状況把握と支援の有無を、訪問・面談を通じ保護者と調整後、アスポートスタッフが再度訪問等経て支援対象児童を確定。支援に際し福祉事務所や教育委員会・学校は元より、子ども食堂やJA、コンビニ等の協力も仰ぐ。スタッフは元教員や民生委員・学童支援員、学習指導を大学生ボランティアが担い、学生は活動日数が大学単位として評価。子どもへの支援のみならず、保護者に対する精神的サポートも図る。

一方、地域で支える仕組みの気運醸成と、送迎の必要な児童が多く、スタッフの確保に苦慮。

説明の聴取後、私から「1教室の運営費と市町負担」や「学校長期休業中の対応」、「対象世帯児童の参加状況」など質疑を交わした。