先般、地方自治研究機構が埼玉県県民健康センターにおいて、埼玉県共催による自治振興セミナーへ、県内から私含め2名が参加してきた。

今年は地方分権一括法施行から20年目となり、これまで機関委任事務の廃止や国の関与の見直しとともに、地方公共団体への「義務付け・枠付け見直し」や「事務・権限の移譲」等実施。現在、これら地方分権に加え地方創生取組2期計画に臨む一方、新型コロナウイルス感染症対策といった喫緊の課題に直面する地方議会では、議員の政策形成・法務能力の向上が一層求められている。

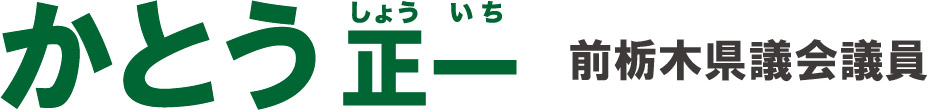

セミナー第一部は早稲田大政治経済学術院・稲継裕昭教授による「AI・RPAによる自治体業務革新」。総務省の自治体戦略2040構想研究会や地方制度調査会では、公的部門の労働力不足へAIやロボティクス導入による「行政のデジタル化」、「地方公共団体の広域連携」等提言。金融分野や長崎ハウステンボスの「変なホテル」などAI活用による人員削減と自治体の実証事業・導入状況を示し、省力化に伴う人材の再配置・育成、今後の職員像を示唆。

続いて鳥取県知事や総務大臣を務めた早稲田大公共経営大学院・片山善博教授は、学生時に公文書管理で埼玉県を訪問した縁に触れ、「国難と地方自治」と題し講演。

コロナ禍での2月、安倍首相による突然の休校方針に対し、地域の感染状況を検証することなく、数日で相次ぎ休校措置に踏み切った各教育委員会の姿勢を取上げるとともに、感染収束にない中での都構想住民投票実施の是非や地方分権と都構想の関係など、地域本位の自治体運営に問題提起。コロナ禍だからこそ対策と地域の日常回復に向け、議会機能を低下させず積極的な議論展開を要望した。

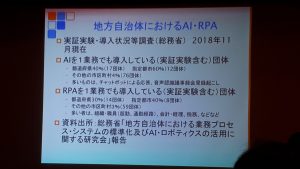

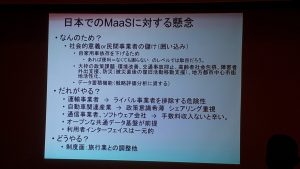

第三部「人口減少下での地域公共交通の課題」では、横浜国立大学・中村文彦副学長が地域公共交通の現状と今後の推移をもとに、移動の自由度と選択肢をキーワードに自家用車を使わない公共交通のオーバーホール(仕組みづくり)、そのための「シェアリング」「自動運転」「MaaS」など、都市交通の新技術導入を訴えた。