これまでも学校の授業等教育活動について、ICTの活用が図られてきたものの、昨年からの新型コロナウイルス感染症による休校措置で、更にICT化の早期整備が急務となった。

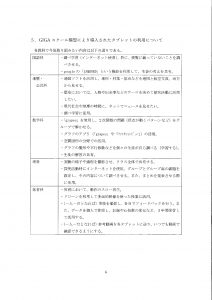

そうした中、県立烏山高校では平成28年度に旧烏山女子高校卒業生の遺贈により、普通教室15室及び特別教室9室へ電子黒板機能内蔵プロジェクターと教師用タブレットを整備した。私が所属する文教警察委員会では先般、同設備を授業等で活用し6年目となる同校を視察した。

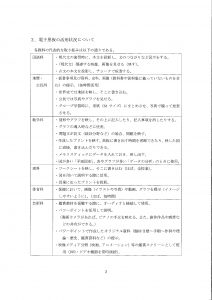

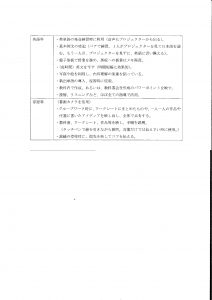

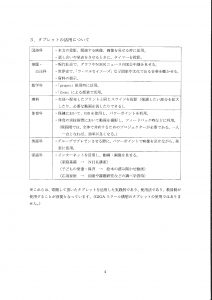

国語や英語、数学・理科など8教科の授業に電子黒板を活用することで、教師の板書時間が減らせ、生徒の考える時間や生徒間での議論する時間が確保された。また、図や動画など提示できるので、生徒がイメージしやすく理解が進むとともに、タブレット接続でネット検索の結果やアプリケーションの拡大投影も可能。教材作成時に教師間で話し合うことで、指導法についての研究機会が増したとのこと。

一方、電子黒板に対応した新たな教材づくりが必要となり、授業中では発問を繰り返さないと生徒の理解度の把握が難しい、とデメリットも指摘。

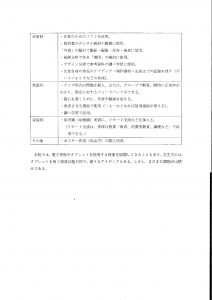

続いて、オンライン授業に向けた取組に関し同校では、これまで長期入院を余儀なくされた生徒に対し、Zoomによるオンライン授業を実施していたことから、昨年2月28日以降の臨時休校による授業の遅れに対し、同様の方法による授業形式を検討。