本県の保育所等待機児童数の状況と取組みについては、既に6月通常会議での「認定こども園の要件を定める条例等の一部改正案」審議の際、とちぎ創生15(いちご)戦略における「平成32年待機児童“0(ゼロ)”」計画と合わせ報告したところです。

本県の保育所等待機児童数の状況と取組みについては、既に6月通常会議での「認定こども園の要件を定める条例等の一部改正案」審議の際、とちぎ創生15(いちご)戦略における「平成32年待機児童“0(ゼロ)”」計画と合わせ報告したところです。

待機児童問題は、政府が進める女性活躍社会の推進に向けた早急な取組みあり、先の参議院選挙では与野党双方が強く訴えた政策でした。

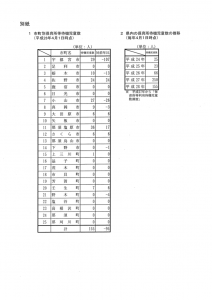

先般、県保健福祉部は今年4月時点での県内待機児童数が、前年同期の250人から95人減少し155人になったと公表。

那須塩原市が17人増の36人と県内最多となり、107人減少したものの29人の宇都宮市、26人減少の27人となる小山市と続きます。昨年0人だった佐野市が今年新たに待機児童数24人となるなど、県内10市町で計155人。

今年度、待機児童問題を抱える市町は、保育所新設による定員拡大563人、認定こども園新設で1,649人、施設の定員変更分として694人など合計2,191人分の受入枠の拡大を図ってきました。

一方、パートタイム・求職活動中の認定など保育受入認定の要件拡大や、定員増の取組みに伴う新たなニーズの掘り起こし効果等、特に低年齢児の保育需要の高まりが、増えた主な要因として考えられます。

保育所等への入所が困難なため育児休業を延長、又は求職活動を諦める人もいることから、私は今後の待機児童の推移等実態の把握に関し、「潜在待機児童」も含めた調査に努めるよう、委員会を通じ要望しています。