2020東京オリンピック・パラリンピックに向け県では海外からの競技選手団事前キャンプ地誘致や、参加国との人的・文化的等相互交流を図ることを目的としたホストタウン構想など取組んでいます。

また国では、トップアスリートによる競技観戦を通じたスポーツ振興に加え、海外への日本文化・芸術の魅力発信で東京オリ・パラ以降にも繋がる「有形・無形のレガシー(遺産)」構築の機会とする文化プログラムの取組みを推進。

各種文化・伝統行事に恵まれた本県では今年、那須烏山の山あげ祭や鹿沼今宮神社祭の屋台行事がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、改めてとちぎの魅力が周知されたところです。

そこで本県でも文化プログラムを策定し、「とちぎの元気を世界に 文化で参加東京オリ・パラ!」とのスローガンのもと、12月21日(水)県総合文化センターでシンポジウムが開かれました。

烏山の山あげ行事「三番叟」、鹿沼秋祭りのお囃子によるオープニングから、静岡県文化プログラムコーディネーター杉浦幹男氏による過去に手掛けた沖縄版アーツカウンシルの取組み、別府国際芸術祭をプロデュースし、再来年の大分県国民文化祭に向け準備中の山出淳也氏らの基調講演に続き、県内実践者によるパネルディスカッションへと。

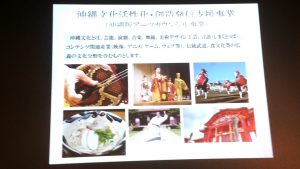

講演では「文化芸術は地域の暮らしや経済の質を高め、新たな価値を生み出していく要素」、「社会包摂やまちづくり等文化芸術の多面的利活用」が具体的活動を通じ示唆。

ディスカッションにおいては文星芸大・吉田利雄准教授から「行政の予算を単年度でなく、長期的な取組みに」、もうひとつの美術館・梶原紀子館長は「誰もが親しみ活動できる芸術」をと障がい者の作品展覧会が報告された。

那須フィルムコミッション・五十嵐順一理事長からは「主体的に取組む団体同士をつなげる手段が分からない」といった課題も提起される中、何れの有識者からも来る東京オリ・パラを契機に、「県内文化の発信力強化」「文化資源の磨き上げ」「担い手育成」への県・市町一体となった取組みに大きな期待が寄せられた。